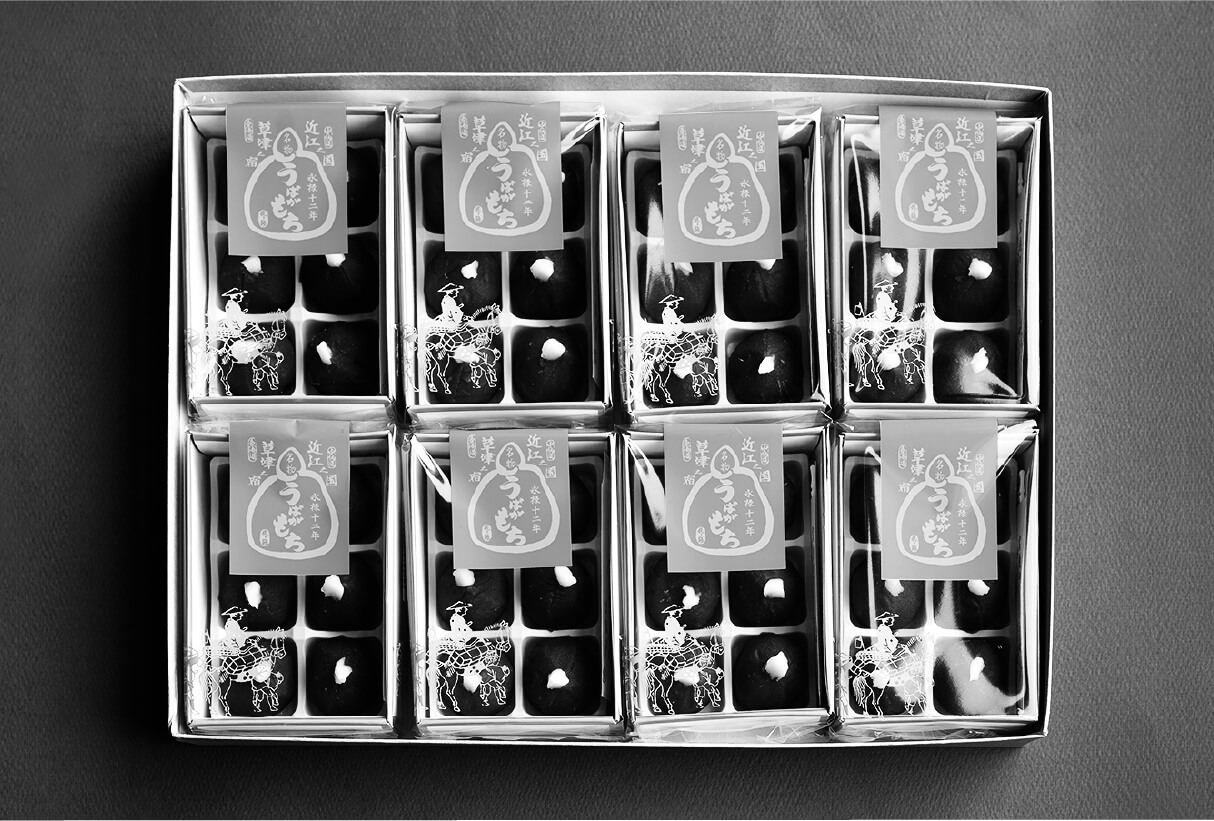

うばがもち物語

江戸期の旅人のお楽しみ、ご当地名物餅

うばがもちの歴史は深く、400年あまりに渡り愛され続けています。

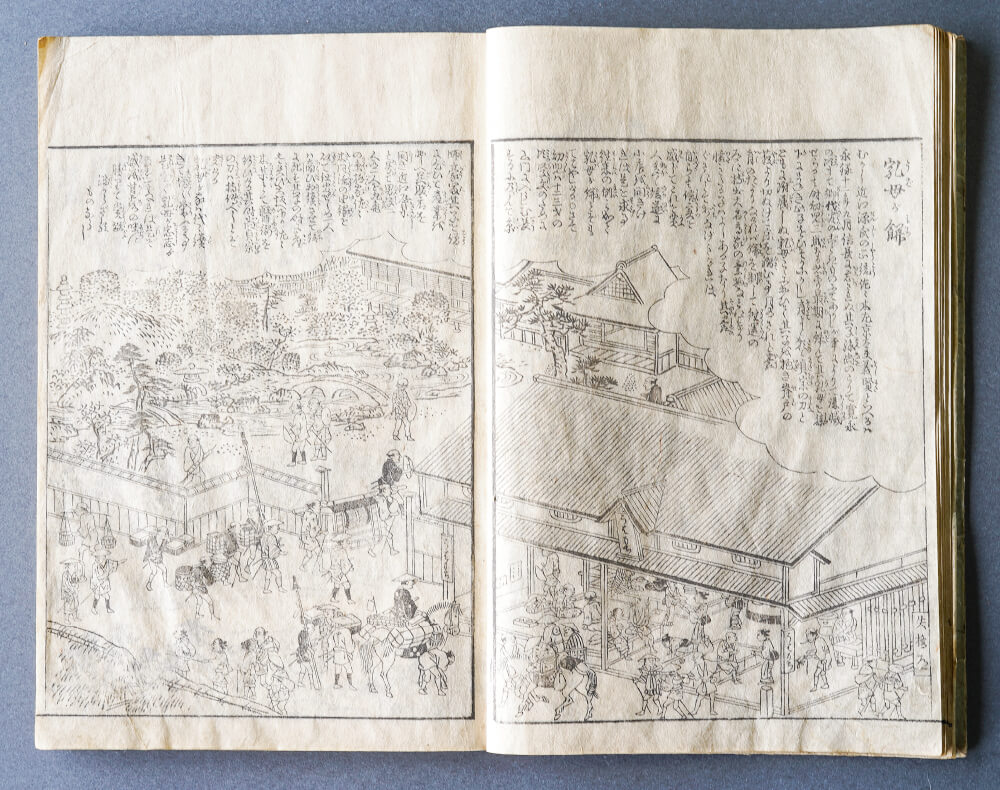

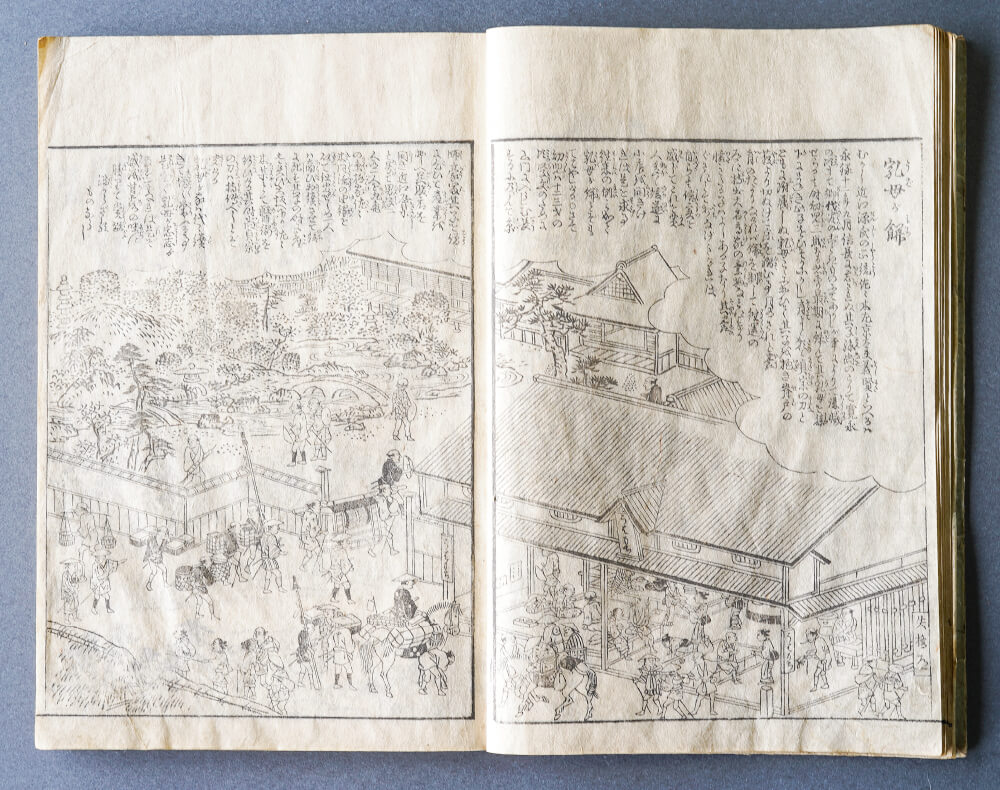

東海道五十三次のひとつで、東海道と中仙道の合する交通の要衝、近江路随一の宿場町だった草津。

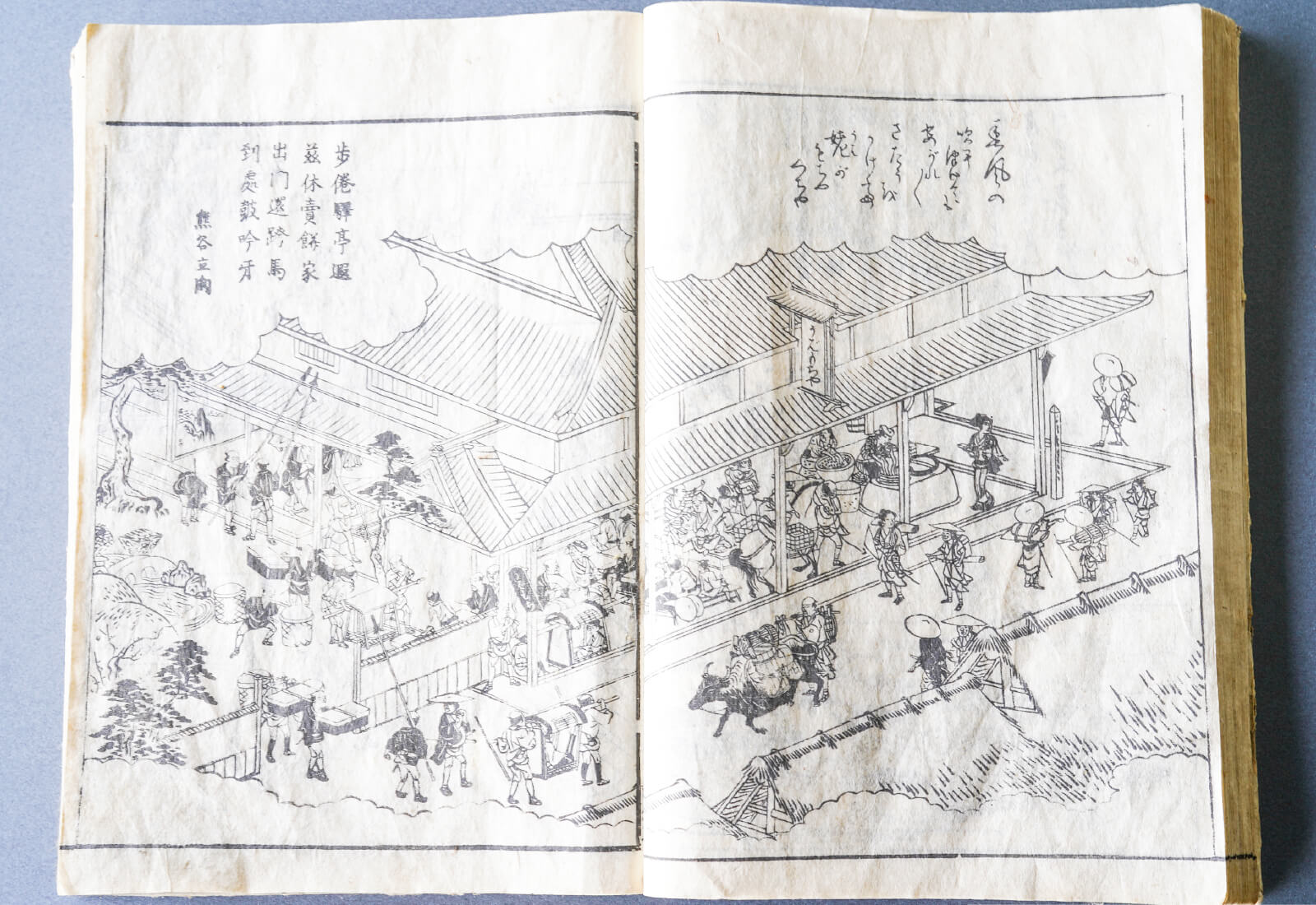

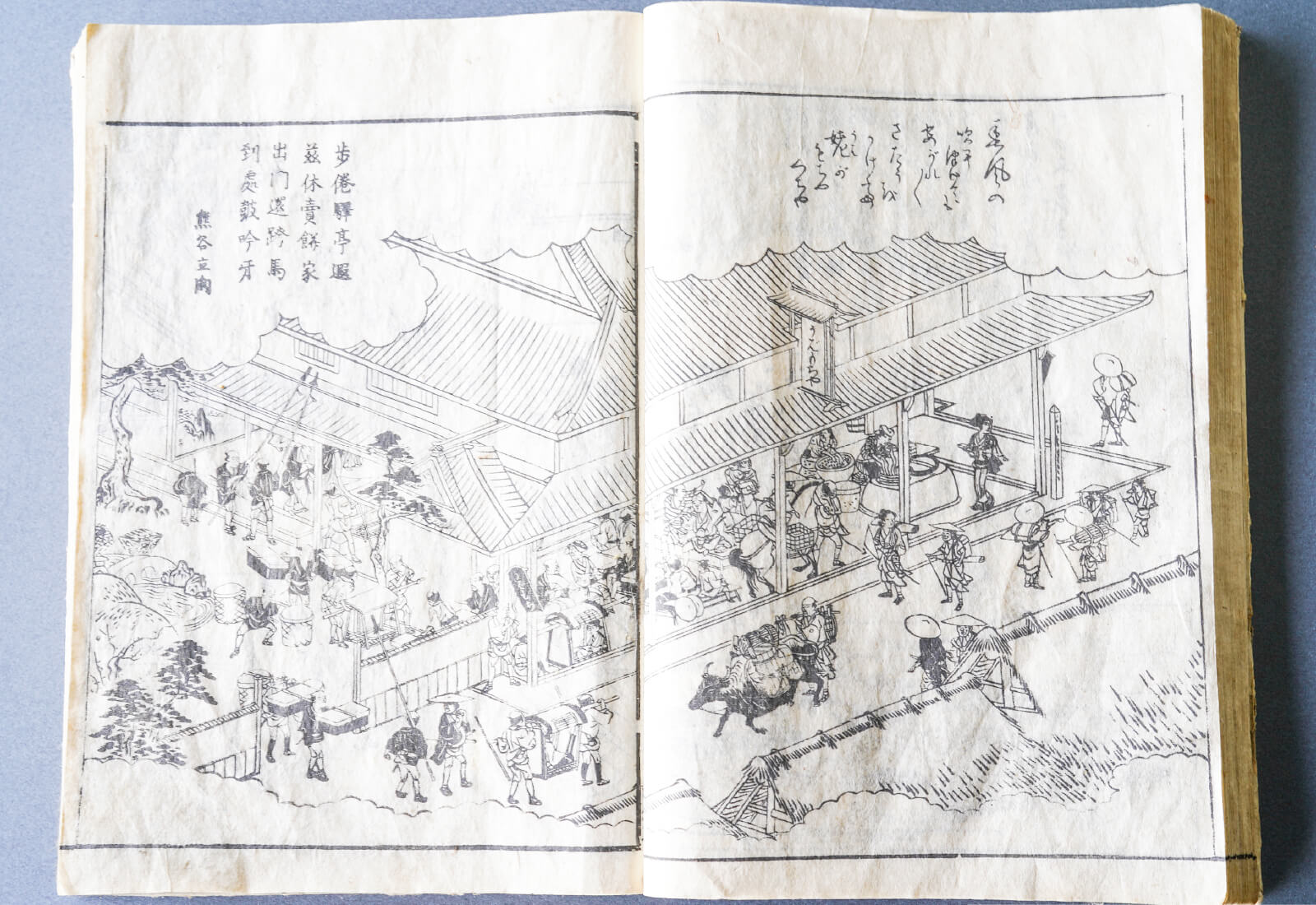

当時の旅人の街道の楽しみは、茶屋での一服。

特に餅は腹持ちがいいので特に旅人には大歓迎されました。

おかげ参りで賑ったお伊勢様への参宮街道(桑名~山田)は別名”餅街道”と言われ、道中名物としても今も数々の餅が残っていることはご承知のとおりです。 人々の住来で賑わった草津宿も例外ではなく、名物の餅が旅人の口の慰めとなっていました。それが広重、北斎の浮世絵や各種の名所図会にも描かれている『うばがもち』なのです。

激動の戦国時代に乳母が作った「うばがもち」

うばがもち、漢字で書くと『姥が餅』となりますが、実は広辞苑にも記載されていて、「あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。」とあります。

そもそも『うばがもち』の命名の由来はなんだったのか、ちょっと講釈いたしましょう。時は永禄、なんと戦国時代にまでさかのぼります。

永禄(1558~1569)とは、上杉謙信と武田信玄の「川中島の戦い」や織田信長の「桶狭間の戦い」などがあった時代です。その織田信長の武名が天下にとどろき諸国を制覇、ここ近江の守護代となったころのこと。近江源氏、佐々木義賢も永禄十二年に信長に滅ぼされ、その一族も各地に散在を余儀なくされました。

その中に三歳になる義賢の曾孫もいました。義賢は滅ぼされた際、乳母である”福井との”を招き、ひそかに後事を託しました。

乳母はその旨を守り、郷里草津に身を潜め、幼児を抱いて住来の人に餅をつくっては売り、養育の資として質素に暮らしました。周囲の人たちは乳母の誠実さを感じて、誰いうことなく「姥が餅」と言いはやしたといわれています。

周囲の好意とともに、

宿場町草津で、

こんな言葉も流行りだしました。

「瀬田へ廻ろうか

矢橋へ下ろうか

此処が思案のうばがもち」

草津は往き交う旅人の

格好の休み処だったので、

この言葉とともに

『うばがもち』の名は

早くも天下に知られるところと

なっていきました。

家康も、蕪村も愛した「うばがもち」

関ヶ原の戦いを経て徳川方が勝利し、江戸幕府の誕生に向かうころ、家康が大坂の陣におもむいた際、当時八十四歳で健在だったその乳母が餅を献じました。家康は乳母の長寿を喜び、その誠実な生き方を称えました。家康勝利の凱旋後も、家康はかごをここで止めたので、以来、公卿や諸大名が必ずここで餅を求めたといわれています。

その後当時の文化人といった人たちが競うように『姥が餅』を取り上げ、その評価はたちまちのうちに全国に広まりました。

たとえば、蕪村が食べ俳句に詠みました。

「東風吹くや 春萌え出でし 姥ヶ里 蕪村」

近松の浄瑠璃や広重、北斎の浮世絵にも登場

また、近松は浄瑠璃にして常磐津『名物姥が餅』に、そして広重、北斎の浮世絵や東海道名所図会にも登場し、伊勢参宮名所図会にも描かれてうばがもちは草津名物としてすっかり定着しました。

さらには次のような子守唄にも唄われました。

「尋ね来てみよ 草津の矢倉 娘育てた乳母が居る」

この乳母には後日談があり、家康の威光か、そののち102歳まで生きたとも伝えられています。

永禄年間より数えて四百年あまり。乳母が幼君に奉じた乳房を餅の上に表した独特な、しかも風雅な姿と味は今も草津名物として脈々と息づいています。

お電話・FAXでのご注文

ご注文は3日前までにお申し込みください。

TEL 077-566-2580

受付時間 9:00-17:00

FAX 077-565-3804

FAX注文用紙PDFダウンロードはこちらから